top of page

COMUNITA' SORELLE

|  |  |

|---|---|---|

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

La statua della Madonna di Marina

Giovanna Menegazzi & Roberto Bergamaschi snc

R E S T A U R O O P E R E L I G N E E

SCULTURA IN LEGNO POLICROMO

MADONNA DI MARINA

CHIESA S.MARIA ASSUNTA - MALAMOCCO

RELAZIONE DI RESTAURO

OGGETTO : scultura in legno policromo e dorato raffigurante la Vergine

col Bambino

COLLOCAZIONE : Chiesa di Santa Maria Assunta - Malamocco - Venezia

EPOCA : XV e XVI secolo

DIMENSIONI : cm 140 X 50 X 30 circa

SPECIE LEGNOSA : rovere (Quercus sp. sezione Robur) e tiglio (Tilia sp.)

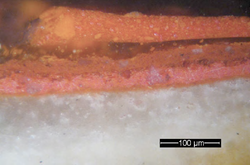

TECNICA PITTORICA : preparazione a gesso e colla animale, strato pittorico a legante oleo-proteico, doratura a guazzo su bolo rosso

NOTIZIE STORICHE

Di un una "...Miracolosa Immagine della Madonna di Malamocco, detta del "Zocco" si parla ampiamente nel Capitolo III del libro

'I lidi veneti' del 1745 nel

quale si specifica che la prima notizia certa è la nomina nel 1565 di un Cappellano custode di un capitello provvisoriamente

eretto - specifica e aggiunge che poteva anche non essere stato il primo - per collocarvi una immagine miracolosa

apparsa, con evento prodigioso ma avvolto nell'oscurità documentaria, in un'epoca precedente.

L'autore indica nel 1596 l'anno di inizio lavori documentati per la costruzione, in sostituzione del capitello, di una chiesa all'interno della quale la statua verrà collocata in un altare "..di Marmi fini.."; dalla descrizione risulta che in quell'occasione alla scultura fu aggiunta la figura "...del divino suo Figlio, senza la quale era uscita fuori dal legno..." e vestita su modello di quella di Loreto.

Un disegno della Madonna di Malamocco e la descrizione del suo miracoloso ritrovamento, è inserito anche nell' "Atlante Mariano" del padre gesuita Guglielmo

Gumppenberg edito nel 1839.

Ancora ne "Il fiore di Venezia" vol.1 del 1842 si segnala che la venerata immagine, a causa del pessimo stato della Chiesa dovuto all'uso delle truppe francesi, venne trasportata nell'isola di Poveglia.

L'opera viene segnalata anche nei libri "Madonne della laguna" (1993) e "Donne, Madonne, Dee" (2003) a cura di Riccarda Pagnozzato.

OSSERVAZIONI E RESTAURO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI

L'immagine della Vergine è costituita da un assemblaggio di diversi masselli ligneila cui osservazione ci offre preziose informazioni sulla sua genesi. Il nucleo centrale è in legno di quercia (probabilmente rovere). Si sviluppa in altezza per l'intera scultura, con eccezione del massello da cui sono ricavati i piedi ed il basamento, realizzato in legno di tiglio e disposto con direzione anatomica ortogonale rispetto al massello centrale.

Ancora in legno di tiglio sono i due masselli posti al lato del centrale che si prolungano dalle spalle al limitare in basso del mantello. E sempre in tiglio sono la parte frontale degli ovati dei volti sia della Madonna che del Bambino.

L'elemento in quercia (sezione piuttosto regolare di cm 30 x 20 ca, la superficie interessata all'intaglio è prevalentemente quella frontale) presenta sul retro tre coppie di mortase longitudinalmente disposte; ogni coppia è leggermente convergente. Le due poste nel settore inferiore risultano incomplete e rimandano ad una manomissione con segagione trasversale del massello. Alcune mortase risultano inoltre inutilizzabili a causa dell'affiancamento degli elementi in tiglio detti, posti sui lati della scultura (sezione originale di ca. 10 x 15 cm, irregolare sulle facce frontali ed esterne a seguire l'andamento dell'intaglio).

Ciò rimanda inequivocabilmente a considerare il nucleo centrale in quercia come elemento di reimpiego.

Ma cosa era in origine? Probabilmente era una polena, o parte di essa, sul cui ritrovamento in mare è stata costruita la leggenda della Madonna di Marina, detta anche “la Madonna del Zocco”.

Un pezzo di legno verosimilmente già aggredito da agenti climatici e biologici, nel quale tuttavia si riconoscevano alcuni tratti, il capo ed il collo, di “una bellissima immagine di Maria” (Contarini, I lidi veneti, 1745). Il tipo di degrado delle superfici lignee, ancora oggi osservabile od intuibile sotto estese stuccature, è del tutto simile a quello presente su manufatti analoghi (come quella custodita

al Museo del mare Sergej Masera di Pirano); le mortase dovevano essere funzionali all'innesto della polena sugli elementi di prua dell'imbarcazione.

Non si conosce l'epoca del ritrovamento, ma sappiamo che nel 1565 la scultura era custodita in un capitello, circostanza che probabilmente ebbe l'effetto di peggiorarne il degrado tanto che fu deciso, questo sembra dirci l'esame della materia costitutiva, di rinnovarne in toto l'immagine, nei volumi e nella stesura pittorica (vedi le indagini sul colore). L'occasione è stata probabilmente quella, a fine secolo, dell'erezione della nuova chiesa destinata ad ospitare la sacra immagine: la traslazione è del 1601.

Vengono aggiunti ed intagliati i masselli in tiglio mentre una buona parte del modellato della veste e delle mani che reggono il bambino (anche questo aggiunto, come precisano le cronache, in questa occasione) vengono ricostruiti in stucco a completare le superfici in quercia ormai ridotte a gallerie aperte con cospicue mancanze. Si deve però registrare uno scostamento qualitativo nella resa dei volumi tra le reintegrazioni in legno intagliato e quelle in stucco tutte, queste ultime, piuttosto approssimative (vedi ad esempio la mano della

Madonna).

Nell'attuale restauro, dopo il consolidamento del legno effettuato con resina acrilica (Paraloid B72), sono state reintegrate con medesima specie legnosa le due mancanze sul retro della base e nella parte sinistra del manto. La prima era necessaria anche per restituire stabilità alla scultura, mentre con la seconda si è inteso offrirne una migliore visibilità complessiva. Entrambe le reintegrazioni sono semplicemente avvitate e perciò facilmente removibili. Altre piccole reintegrazioni volumetriche diffuse sono state fatte in resina (Araldite 427) dove le mancanze nel modellato potevano essere collegate senza rischio di interpretazione.

Sono stati tolti numerosissimi chiodi di fattura moderna, così come sono state rimosse (integre per un eventuale riutilizzo) le due “spalline” più antiche (fissate con chiodo forgiato) ma comunque non parte del modellato originale, realizzate a supporto della vestizione.

STATO DI CONSERVAZIONE E PRECEDENTI INTERVENTI

Un profondo e diffuso attacco da insetti xilofagi verosimilmente già attivo dasecoli, ha indebolito il supporto e provocato la caduta di molti particolari intagliati; già in passato profonde cavità venivano stuccate con impasto di gesso e colla animale con la conseguenza di addurre nuovi elementi nutritivi ai parassiti; l'attacco ha interessato sia il legno di rovere che le aggiunte posteriori di tiglio.

La venerazione dell'immagine sacra che veniva portata in processione, è causa dei molti ritocchi e interventi di manutenzione finalizzati principalmente alla vestizione (numerosi chiodi di rinforzo, collocazione di spalline non policrome, incollaggi di parti tessili con adesivo bituminoso).

Nel capo della Vergine, la fascia dorata era coperta da una spessa ridipintura ad olio con pigmenti sintetici e a base di Cadmio, in commercio solo dal XIX secolo; stessa natura per la ridipintura nei capelli del Bambino, che celava ampie e tenaci stuccature su gravi perdite di supporto causate dai parassiti.

La vicenda costruttiva del manufatto ha condizionato inevitabilmente anche gli strati pittorici presenti nelle superfici; che esistessero policromie più antiche di quelle visibili, è confermato dalle analisi chimiche effettuate che riscontrano la presenza, nella parte superiore della veste rossa, di materiali pittorici precedenti.

Le pellicole pittoriche ora evidenti nelle superfici intagliate della scultura sono sicuramente state eseguite dopo il posizionamento delle aggiunte in legno di tiglio e considerati alcuni dei pigmenti impiegati (Blu di smalto o Smaltino), e sono da collocarsi in pieno XVI secolo (epoca coerente con le fonti storiche consultate).

L'irregolarità dell'andamento delle stesure in alcune zone del massello principale (mani Vergine, bordo dorato, parte della veste bassa), ci fa intuire che il supporto risultava già all'epoca fortemente degradato.

INTERVENTO

Effettuato il trasporto del manufatto nel laboratorio di restauro, si è proceduto in primo luogo alla riadesione al supporto delle pellicole pittoriche sollevate con adesivo di origine alifatica opportunamente diluito e ai prelievi per le indagini chimiche e stratigrafiche (Stefano Volpin - Padova).

Dopo alcune fasi di risanamento strutturale, è stata effettuata la disinfestazione dagli insetti xilofagi in sacco anossico creato con pellicola barriera sigillata con pinza saldante mediante assorbitori di ossigeno (ATCO) inseriti in numero sufficiente ad abbassare la percentuale al di sotto dello 0,2 % per 6 settimane; questo metodo ha reso possibile un sicuro annientamento delle larve e delle uova degli insetti; come intervento preventivo dal retro e dalle superfici non policrome è stato fatto penetrare biocida a base di permetrina in solvente organico (Xylores).

E' stata eseguita una completa campagna radiografica della scultura (Diagnostica Fabbri - Modena) per analizzare le tecniche costruttive del manufatto, le caratteristiche e lo stato di conservazione degli elementi metallici.

Coadiuvati dai risultati delle analisi chimiche, in accordo con la Direzione lavori e la Committenza, si è proceduto alla rimozione della ridipintura dal manto blu che debordava sul bordo dorato (a bisturi previo ammorbidimento con tensioattivi gelificati) operazione molto difficoltosa a causa della fragilità dello strato a contatto con il legno; sono stati asportati i ritocchi recenti (con miscele di solventi organici), e le grossolane stuccature in gesso dalle zone degradate dagli insetti, poi sostituite e rinforzate con stucco epossidico (Araldite SW 427) modellato, previo consolidamento del legno con resine acriliche.

Sono quindi state effettuate le stuccature a gesso e colla animale, delle giunture fra i masselli e delle mancanze di maggior disturbo, poi ritoccate a tratteggio con colori ad acquerello; successivamente tutte le superfici sono state protette con un leggero filo di vernice semiopaca stesa a spruzzo (Regalrez 1094).

Tutte le operazioni sono state documentate in fotografia digitale a colori.

Dicembre 2013

bottom of page